個人事業主として事業を始めるにあたっての第一歩となる「開業届」の提出。今回の記事では「職業の欄はどう書けばいいのか?」「屋号って必要?」など、書き方に関する細かな部分についても丁寧に解説しています。開業届の基本について、かんたんに学ぶことができ、悩みが解決できるはずです!

【基本】開業届とは?

開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届書」です。次の場合に、税務署に届け出る必要があります。

- 新たに事業を開始した

- 事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止した

- 事業を廃止した

国税庁のサイトによりますと、開業届を出す対象者は、新たに「事業所得」「不動産所得」「山林所得」を生ずべき事業の開始などをした方です。つまり、フリーランスや個人事業主が開業届を出すポイントは「事業所得」に当てはまるかどうかと言えます。

事業所得とは、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

雑所得と事業所得に関しては、明確な区分はないものの「事業」といえる規模かどうかをひとつの基準とすると良いでしょう。例えば、メインの収入が給与所得の方が、年に数回、名刺をデザインして収入を得ているケースであれば、雑所得として処理しても問題ないといえます。むしろ、給与所得が大半を占めている状況で開業届を出すことは、あまりメリットがないともいえます。

開業届を出す時点で、事業所得の発生有無は問われませんが「事業としての継続性」「事業に値する所得金額の発生」を基準に考えることをおすすめします。

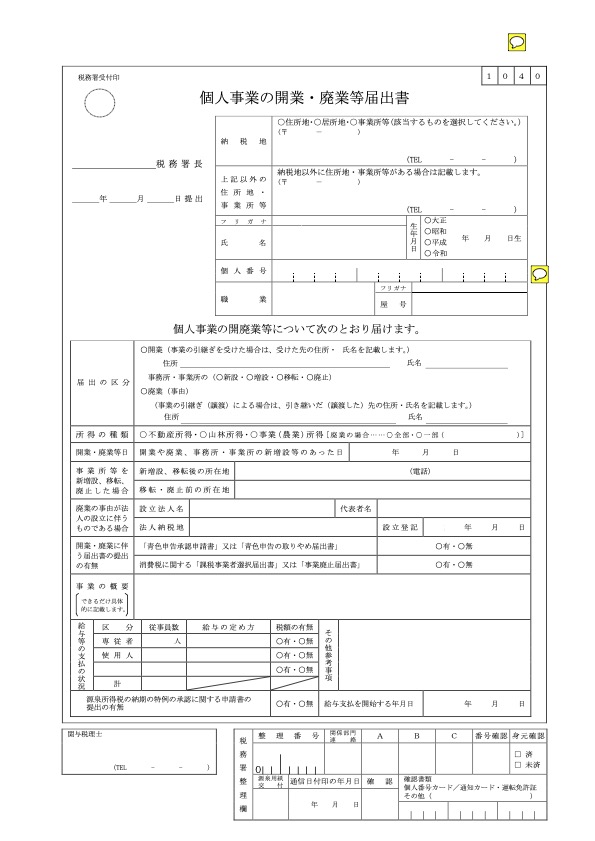

かんたん!開業届を正しく書くためのポイント

開業届(個人事業の開業・廃業等届書)の入手方法は、国税庁のサイトにてダウンロードすることです。もしくは、直接税務署に出向くと貰えます。

開業届に書く内容は、とてもシンプルです。次の内容を参考に埋めていきましょう。

| 提出先と日付 | 提出先→提出先(納税地管轄)の税務署名 日付→提出日 |

| 納税地の住所 | 自宅または事務所の住所を記載 |

| 納税地の電話番号 | 固定電話または携帯電話 |

| 上記以外の住所地・事業所等 | 納税地は自宅住所、別に事務所を構える場合などは記入します |

| 氏名・生年月日 | 自分の名前、生年月日を記入 |

| 個人番号 | マイナンバーカードまたは通知カードを確認し、個人番号を記入 |

| 職業 | 事業内容に基づく職業を記入 |

| 屋号 | なければ空欄のままでOK |

| 届出の区分 | 新規事業の場合は「開業」に○ |

| 所得の種類 | 家賃収入など不動産から所得を得る場合は「不動産所得」、山林から所得を得る場合は「山林所得」、そのほかは「事業(農業)所得」に○ |

| 開業・廃業等日 | 開業日を記入 |

| 事業所等を新増設、移転、廃止した場合 | 新規開業の場合は、空欄のままでOK |

| 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合 | 新規開業の場合は、空欄のままでOK |

| 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無 | 開業届と共に「青色申告承認申請書」「課税事業者選択届出書」を提出する場合は「有」、提出しない場合は「無」を選択 |

| 事業の概要 | 事業内容を記入(具体的に) |

| 給与等の支払いの状況 | 従業員を雇用する場合のみ記入 専従者→家族従業員 使用人→家族以外の従業員 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無 | 源泉所得税の支払い方法を変更する場合( まとめて納付を希望する申請書を提出する場合)は「有」を選択 |

| 給与支払を開始する年月日 | 従業員への給与支払いを始める年月日を記入 |

| 関与税理士 | 顧問弁護士がいなければ空欄のままでOK、いる場合は記入 |

実際に私が開業届を書く際に悩んだポイントや、よくある疑問点について答えていきます。

Q.そもそも「屋号」ってなに?

A.個人事業の「名前」です。法人の会社名が個人事業主の屋号だと考えるとわかりやすいでしょう。

Q.個人事業主に屋号は絶対に必要?

A.必ず必要なものではありませんが、事務所を開く、店舗を運営するなどの場合は屋号があったほうが便利です。一方、フリーランスとして活動する場合、せどりやアフィリエイト収入による事業の場合などは、個人名を使用するケースもあります。

Q.屋号を決める際のルールが知りたい

A.個人事業主の場合、すでに商標登録をされている言葉を入れない、「株式会社」など誤解を招くような言葉を使わないといったルールを守ることに注意しましょう。法律的なルールはほぼありません(職種による)。

Q.屋号は後から変更できる?届出は必要?

A.変更できます。届出も不要です。確定申告の際、屋号の記入欄に新しい屋号を書いてください。

Q.「開業日」ってなに?

A.「実際に事業を始めた日」です。お店のオープン日や自分にとって縁起のいい日を設定する人もいますよ。

※開業日の決め方には特定のルールはありませんが、許認可・資格が必要な事業の場合、注意が必要です。認可前・資格取得前には営業できない可能性があるため、開業日の設定は慎重に選びましょう。

開業届の「開業日」について

ある程度自由に設定できる「開業日」ですが「本当に好きに決めていいの?」という不安を感じる人も多いはず。そこで、改めて開業日の決め方や細かなルール、開業日の日付によって影響されるものについて、詳しく解説します。

開業日により経費処理が変わる

開業日は自由に決めることができますが、開業日前・開業日後により、同じく事業に関する経費であっても処理方法が変わることに注意しましょう。

| 開業日前 | 開業日後 |

| 「開業費」として扱う 経費ではなく「繰延資産」扱い 原則的に5年で経費償却 | 消耗品費、広告宣伝費などの「経費」として扱う |

Q.開業費用は任意償却もできる?

A.はい、黒字の年に償却する(赤字の年には償却しない)方法も可能です。節税にもつながりますよ。

Q.開業日はできるだけ遅らせる方が得?

A.開業費を増やしたいなら、開業日を遅らせる方がいいという考え方になります。ただ、開業届を出さないと「青色申告ができない」などのデメリットもあるため、一概に得か損か決めることはできません。

1ヵ月以上前の日付でも提出可能

開業届は、開業日から1ヵ月以内に出すことが定められています。しかし、守らなくても現状、罰則はありません。そのため、1ヶ月以上前の古い日付の開業届を出すことも可能です。

ただし、同時に「青色申告承認申請書」を出したいと考えている場合は、注意が必要です。

初年度から青色申告をしたい場合、次のように一定のルールが定められています。

| 開業日 | 提出期限 |

| 1月1日~1月15日 | 3月15日 |

| 1月16日〜12月31日 | 開業日から2ヵ月以内 |

提出期限が過ぎていても、青色申告承認申請書の提出自体は可能です。しかし、期限が過ぎている場合は、初年度の青色申告が認められません。

開業日によって、開業費の取り扱いが変わるため、特定の日付を選びたい人もいることでしょう。しかし、日にこだわりすぎるあまり、青色申告ができなくなってしまうと本末転倒です。

次の基本ルールを押さえた上で、開業日を決めましょう。

- 基本は、開業日から1ヵ月以内に開業届を提出する

- 難しい場合も、開業日から2ヵ月以内に提出

- 2ヵ月を過ぎると初年度の青色申告ができなくなる

今さら?過去の開業届にもメリットあり

「開業届を出すほどのものじゃない」「細々とした事業だから」「開業届を出すメリットを感じない。面倒くさい」と開業届を出さないまま、事業を営んでいる人もいることでしょう。

実際には、確定申告さえきちんとしていれば、税務署から開業届の提出を促されるようなことはありません。しかし、何度も申し上げていますが、開業届は「義務」です。そして開業届を出すことによるメリットにも注目してみてください。

- 青色申告ができる

- 最大65万円の青色申告控除による節税ができる

- 小規模企業共済に加入できる

- 屋号での口座開設ができる(※銀行による)

- 事業化給付金などの手続きがスムーズ

- 創業支援金や銀行の融資が受けられる

- 就業証明の代わりに使用できる

想像以上に多くのメリットがあると感じる人が多いのではないでしょうか。

開業届は再提出が可能

開業日を変更したい場合、開業届を再提出することで変更自体は可能です。

ただし

- 青色申告承認申請書の提出期限が過ぎているからやり直したい

- 事業化給付金などの補助金申請に関して帳尻を合わせたい

などの理由での変更は認められないと考えておいた方がいいでしょう。また、特別な意味もなく何度も開業届を再提出する行為は、税務署側から見ると不審がられる可能性が高いです。

もし、開業日を変更したい特別な理由がある場合は、まずは管轄の税務署に相談することをおすすめします。

開業届の「職業」について

開業届の欄の中で、もうひとつ戸惑ってしまうのが「職業」「事業の概要」でしょう。実際には特別な決まりがないため、本当にこの書き方で正しいのかどうかと困っている人も多いようです。

一般的な名称であれば、そのまま記入して問題ありません。もし、自分の職業について記載方法がわからない場合は、総務省の「日本標準産業分類」が役立ちます。

(例)

- 受託開発ソフトウェア業

- デザイン業

- 不動産代理兼・仲介業

- 内装工事業

- 電気通信工事業

- 自動車一般整備業

- 美容業

Q.飲食店などお店をしている人の場合は?

A.ラーメン店、そば・うどん店、喫茶店などお店のジャンルを書けばOKです。必ずしも「〜業」の形でまとめなくても大丈夫ですよ。

職業欄と「事業税」の関係

なぜ開業届に職業欄があるのかといえば、「事業税」と間接的に関係があるためです。間接的とした理由として、実際には、確定申告書にも職業を記載する欄があり、最終的には確定申告書の内容が優先されることが挙げられます。

だからといって、ウソの職業名を書くことは絶対にやめましょう。確定申告の職業欄の内容について、税務署から電話で確認されることもあります。

事業税とは

個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた70の業種に対してかかる税金を「個人事業税」といいます。事業内容により、税率も違います。

下記に、事業税の一例を紹介しています。

| 区分 | 税率 | 事業の種類(一部) |

| 第1種事業 | 5% | 物品販売業、製造業、飲食店業など |

| 第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |

| 第3種事業 | 5% | 医業、コンサルタント業、デザイン業など |

| 第3種事業 | 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業など |

個人事業税の計算式

(所得金額-各種控除額)×税率=個人事業税

ポイント

- 所得金額には、青色申告特別控除が適用されない

- 290万の事業主控除がある=事業所得290万円以下の場合、個人事業税は発生しない

- 別途個人事業税を申告する必要はない(対象者には納付書が郵送で届く)

Q.事業税が課税されない職業もある?

A.システムエンジニア、ライター、プログラマー、翻訳家、漫画家、スポーツ選手などは納税義務がありません。ただ「請負業」と判断された場合、課税対象となる可能性があります。

神奈川県の場合、個人事業税の課税対象となる「請負業」に関して、次のように定めています。

個人の方が行う事業が、次の(1)から(4)の要件をすべて満たす場合は、「請負業」として個人事業税の課税対象となります。

https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b004/002.html

(1)仕事の完成を目的とした契約に基づき収入を得ていること

(2)資本的経営を行っていること

(3)仕事の計画及び遂行について独立性を有すること

(4)危険負担を有すること

神奈川県在住ではありませんが、個人事業主である私にも、税務署から仕事内容についての問い合わせの連絡がきました。仕事の内容や取引先に関するものだったと記憶しています。突然の税務署からの連絡は、驚きますが、慌てず事実に基づいて回答することをおすすめします。

複数の職業に携わっている場合

個人事業主の場合、複数の事業を営むケースも少なくありません。カメラマン兼ゲストハウスオーナー、デザイナー兼カフェ運営といったケースもあるでしょう。

この場合、開業届に書く「職業」は、メインの収入源となっている職業を選びます。もしもメイン事業がなく、どれも同じくらいであっても、収入が多いものを選びましょう。また、事業の概要欄に複数の業務を営んでいることを記載しておくと安心です。

一方、確定申告書の職業欄に関しましては、複数の職業があってもすべて記入することが原則です。記載する欄がとても小さいですが、気にせず書きましょう。記載内容をもとに、主税局が事業税率を判断することになります。

個人事業開始申告書も提出しよう

開業届を作成すると同時に作っておきたいのが、「個人事業開始申告書」です。届出先は、各都道府県税事務所ですが、在住地によってはプラス市区町村役場にも届け出る必要があります。

開業届と異なり、個人事業開始申告書の形式は、都道府県ごとに多少の違いがあります。都道府県庁のサイトに行き、「個人事業開始申告書」のキーワードで検索してください。

多少異なる部分はありますが、基本的な記載内容は次の通りです。

- 事業所(事務所)の住所・電話番号

- 事業所(事務所)名称・屋号

- 事業の種類

- 事業主の住所・氏名

- 事業主のマイナンバー

- 開業日

- 提出日

開業届と比べると、書く内容も少なくシンプルなため、まとめて作成し提出しておきましょう。

【まとめ】個人事業主の開業届提出は義務

個人事業主の開業届は、提出しないことに対する罰則はありません。しかし、だからといって出さなくてもいいわけではないのです。提出は義務であり、必ず出すようにしましょう。

ただ、現在扶養に入っている人や失業手当受給中の人の場合は、開業届を出すことでデメリットが発生するケースがあります。しかし事業を営んでいる以上は、個々のタイミングや事情はあるものの、提出しておいた方が良いでしょう。

「開業届を出すと事務処理が複雑になる」ことはありません。確かに、青色申告は、白色申告に比べてやるべきことが多いです。しかし、開業届=青色申告ではないため、誤解しないようにしてください。

今回解説した開業届の書き方では、職業、屋号などの細かな部分についても触れています。ぜひ参考にして正しい開業届を提出するようにしてください。

文・柚月朋子

フリーランスとしての経験やポイント投資からスタートした経験を活かし、年間200本以上の記事を執筆・監修。投資初心者にわかりやすい記事執筆が目標。